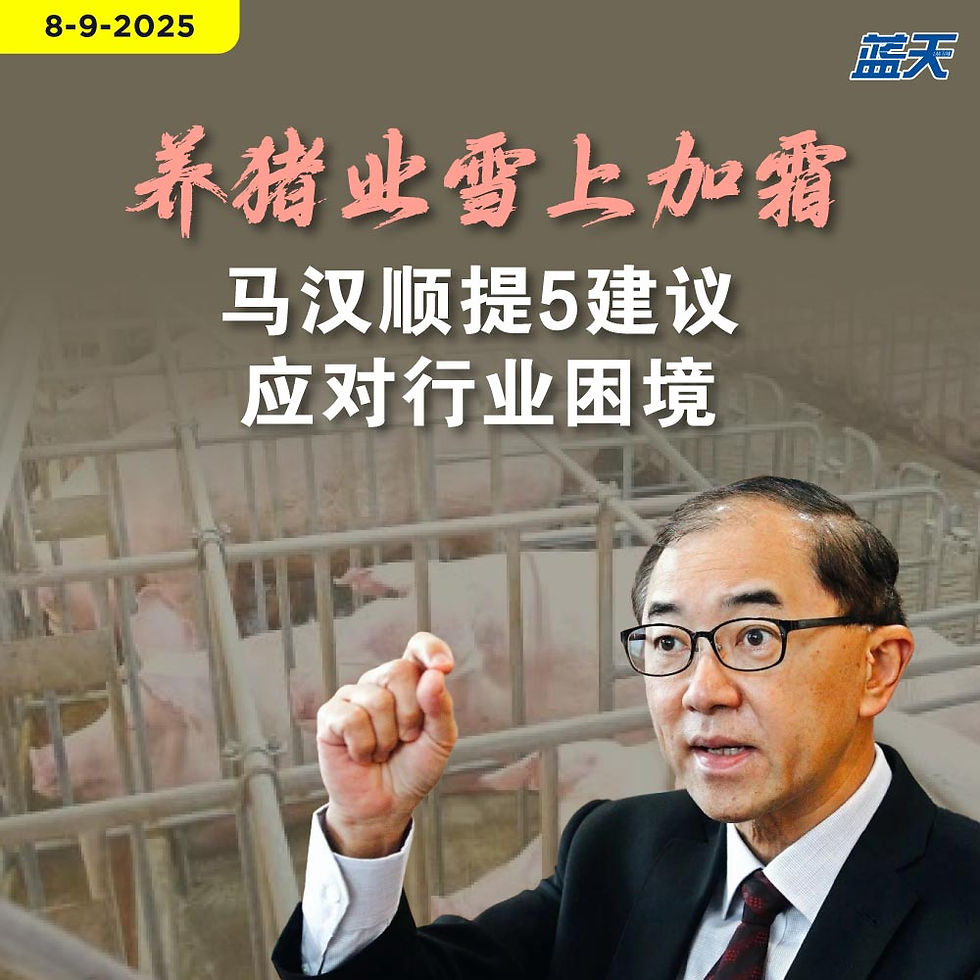

养猪业雪上加霜,马汉顺提5建议应对行业困境

- Admin

- Sep 8, 2025

- 3 min read

马华署理总会长拿督马汉顺医生指出,非洲猪瘟导致许多猪农血本无归,几十年的心血毁于一旦。养猪业才刚进入艰难的恢复阶段,却偏偏在此时,迎来了政府层层叠叠的政策与繁文缛节。

“一个行业在面对疫情灾害尚未喘过气时,又被迫承受制度上的重压,怎能不雪上加霜?如果政府无法真正体会基层行业的困境,无法理解产业的真实处境,那么所谓的农业振兴,就只会停留在文件与口号之中,沦为毫无温度的政绩包装。”

马汉顺日前在马华雪邦区会主席林景文的安排下,得以和当地猪农面对面交流,以直接听取他们所面对的真实处境。

马汉顺针对养猪业目前的困境提出五点建议,盼能为行业带来一丝希望:

一、政策要有过渡期。任何新规章制度的推行,不应“一刀切”,更不能急就章。猪农在疫情冲击后,资金链早已紧绷,生存空间岌岌可危。此时再把政策硬性套上去,只会逼死更多业者。政府若真有意扶持,应给予合理的缓冲期与适应空间,让猪农逐步过渡,而不是立刻陷入困境。

二、补贴要有针对性。政府的补贴与援助必须精准落地,不能只是“看得到,摸不到”。纸上谈兵的“关怀”没有意义,拨款若无法真正送到需要的猪农手里,再多的数字也只是空洞宣传。补贴必须设有明确条件与透明机制,公开进度与分配,让真正受灾、有需要的猪农获得实质支援,而不是被程序耗尽耐心。

三、沟通要有机制。当猪农面临危机时,他们不该是“求告无门”。政府不应等到问题恶化才被迫应对,而应主动建立常态化的沟通平台。行业协会与猪农代表必须有固定的管道,能够定期与决策层对话,把第一线的难题带上谈判桌。政策的形成过程必须有基层参与,而不是等到猪农走投无路才被动关注。

四、检疫与标准要科学。非洲猪瘟是一大公共风险,但防控的方式必须讲科学,而不是只顾形式。若检疫措施流于表面,甚至过度严苛,结果反而是加重业者负担,拖垮产业,影响市场供应。检疫与标准必须符合国际惯例,并兼顾实务操作。防疫应当严谨,但不能走向极端,导致“防疫的名义”成为压垮行业的理由。

五、长远规划要明确。养猪业不是短期产业,而是国家食品链的关键一环。没有养猪业,就没有稳定的猪肉供应;没有稳定供应,最终受害的是全体消费者。政府必须提出清晰的长远发展蓝图,从防疫机制、技术升级、环保配套,到市场流通体系,全面规划。政策不能朝令夕改,今天一套,明天一套,让业者无所适从。

我们谈的不只是猪农的生存,而是人民的餐桌,国家的粮食安全。猪农要活下去,市场才能稳定,人民才能安心。这不是某一个行业的困境,而是全民共同面对的课题。

马汉顺也提醒行动党的代表,赢得华社选票之后,别只在会议室里拍板决策。若政策无法解决现实问题,那就不叫治理,而只是制造负担。政治人物的责任不是空喊口号,而是要走入基层,了解人民的痛点,把问题解决在源头。

Comments